お遍路一日一話

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

【仏像】

仏像は仏教における信仰礼拝の対象であり、仏教の教義や世界観を伝えるために、

今日までさまざまな仏像がつくられてきました。

仏像がいったん誕生すると、堰を切ったように造像が行われるようになりました。

釈迦像のほか菩薩などの諸尊も造られるようになり、

仏教に仏像という偶像を崇拝することが定着していったわけです。

仏像や仏画、掛け軸などは宗教的な意味でお祀りして、信仰心を養ったり、

何かを祈願したりすることが一般的ですが、

芸術的な観点から鑑賞することもできるようです。

芸術うんぬんを考える必要もなく、ただ好きな仏像・仏画を飾って見るだけでも、

心を安定させ、心を成長させることができます。

そして、それが心の支えとなり、自然に仏教への興味や宗教心を持つことにもつなるそうです。

お遍路を何度も廻り、こんなお話しも思いつくままに書いたりしましたが、

どれだけ宗教心が出来たことでしょう?

あとは仏さんが判断してくれるでしょうね!

この「一日一話」も88話まで来ましたので、ここらで一旦休止したいと思います。

お義母さんも何かを信じて安らかに最後を迎えられますように祈っています。

【88】 2014/11/28

-------------------------------------------------------------------------------------------

【仏教起源】

仏教は、今から2500年前に、北インドのシャカ族の王子ゴータマ・シッダールタによって説かれました。

ゴータマは29歳で出家、修行を積んで35歳で悟りを開き、ブッダ(仏陀)となります。

中国や日本では、仏陀のことを釈迦、釈迦牟尼、釈尊などともよんでいます。

仏像はこの釈尊を表した像のことをいいますが、釈尊の存命中に造られることはありませんでした。

釈尊がインドで没(入滅)したのは、紀元前4世紀半ばというのが通説ですが、

仏像はその死後すぐに造られたわけでなく、

その誕生は遙か先の紀元1世紀半ば頃とされているそうです。

【87】 2014/11/27

--------------------------------------------------------------------------------------

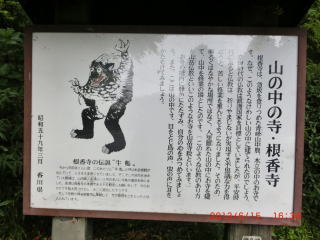

【根香寺-2】

根香寺の門前の看板には次のような説明があります。

寺には次のような伝説があります。

昔、青峯山には人間を食べる恐ろしい怪獣、牛鬼が棲んでいました。

村人は、弓名人山田蔵人高清に頼み退治してもらうことしました。

しかし、高清が山へ入れど、なかなか牛鬼が現れません。そこで高清は根香寺の本尊に願をかけました。

すると21日目の満願の暁に、牛鬼が現れ口の中に矢を命中。

逃げる牛鬼を追うと2kmほど西の定ヶ渕で死んでいるのを発見しました。

高清は牛鬼の角を切り寺に奉納。その角は今でも寺に保存されています。

また牛鬼の絵は魔よけのお守りとして親しまれています。

【86】 2014/11/26

根香寺山門

-----------------------------------------------------------------------------------

【根香寺-1】

82番札所、根香寺の門前の看板には次のような説明があります。

「山の中の寺・根香寺」

根香寺は急坂を上り詰めた青峰山中腹・木立の中の寺です。

なぜ、このような険しい山の中に建てられたのでしょう。

奈良時代の仏教は鎮護国家を目標としていましたが、

平安時代になると仏教は、祈りやまじないが実現する不思議な力を得ようと、

苦しい修行を重んじるようになりました。

そのため、明るく華やかな場所ではなく、人里離れた山の中にお寺を建て、

山中を修行の場としたのです。

このような仏教のあり方を山岳仏教と言いこのようなお寺を山岳寺院と言います。・・・

【85】 2014/11/25

根香寺の説明板

----------------------------------------------------------------------------------------------

【足摺岬】

土佐の国38番札所金剛福寺のある足摺岬があります。

「なぜ、あしずりか?」

ここは四国最南端の岬だそうですが、

ここの名前の由来は「弘法大師空海が足を引きずりながら歩いたから」といわれるそうです。

確かに37番岩本寺から38番にかけてはエンエンと続く海岸線!

足も引きずります。

【84】 2014/11/24

足摺岬

--------------------------------------------------------------------------------------------

【香園寺】

石鎚山にある60番横峰寺から山を下ると「あれー??」と思わせる異様な建物。

山には不釣合いな近代的な鉄筋のビルディング。

これが61番香園寺です。

【83】 2014/11/23

第61番 香園寺

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

【88ヶ所】

88ヶ所、88ヶ所と言いますが、何故、88ヶ所なのでしょうか?

いろんな説があるそうですが

「88には男の厄年42、女の厄年33、そして子供の厄年13、合計すると88だから」とか

(しにさんざん こどもじゅうさんと覚える)

「人間にとって大切な食べ物“米”、この米の字を分解すれば八十八だから」。

その厄から逃れ、その食べ物にはぐれない様にお参りするそうです。

【82】 2014/11/22

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【阿弥陀如来】

阿弥陀も釈迦と同様に、もとはインドの王子で、48の大願を立て修行の末に如来になったとされます。

その大願のなかに「念仏を行う者は必ず極楽浄土へ行ける」と説いて、

これが阿弥陀信仰が盛んになった大きな理由です。

西方極楽浄土の教主で「無量寿如来」「無量光如来」とも呼ばれます。

阿弥陀三尊とは、阿弥陀如来を本尊に、脇侍はその左に観音菩薩、右に勢至菩薩を配置した形式です。

阿弥陀仏が念仏者の臨終に来迎する時、勢至菩薩は念仏者に往生の心をおこさせ、

観音菩薩は蓮台に念仏者を乗せて浄土に導きます。

【81】 2014/11/19

第2番極楽寺 阿弥陀如来

-------------------------------------------------------------------------------------------------

【お京塚】

19番札所立江寺には「お京塚」があります。

ここは四国霊場の関所の一つで、

悪いことをした人は大師のお咎めをうけるといわれています。

その昔、島根にお京という娘がいました。

お京は大阪で芸者をしている時に要助という男と恋仲になり

郷里に帰って夫婦になりました。

ところがお京はそのうち長蔵という別の男を作ったのです。

要助が邪魔になったお京は長蔵をそそのかし、

要助を殺害し讃岐の丸亀へと逃げたのでした。

1年ほどして追っ手から逃げるためか、それとも罪ほろぼしのためか、

二人は遍路となって札所巡りを始めました。

立江寺の本堂の前で二人が本尊を拝もうとしたとき急にお京の髪が逆立ち、

鐘の緒に巻き上げられました。

お京は驚き苦しみながら院主に自分の犯した罪を懺悔しました。

するとお京の髪は頭の肉もろともはぎ取られ、かろうじて一命をとりとめました。

二人は犯した罪を悔い要助の霊を手厚く弔ったということです。

お京はここで一生を終えたという。

【80】 2014/11/18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

【切幡寺】

第10番札所に切幡寺があります。

この寺の名の由来は、弘法大師がこの地を訪ねたとき一軒の家で機を織っている若い娘がいました。

手甲や脚半が破れたため布を求めた大師に娘は今織っている布を惜しげもなく切って差し上げました。

大師が「お礼に何か欲しいものはないか」と聞くと、

娘は亡き父母のために観音さんを彫って欲しいと頼みました。

大師は一夜で千手観音を刻み娘を得度させると、娘は即身成仏して千手観音に変身したということです。

【79】 2014/11/17

はたきり観音

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【不動明王】

仏さんの種類や数の多いのに驚かされ、宗教家はそれぞれの役割等を熟知しておられるのには感心させられますね。

ワタクシは生駒山の宝山寺によく登ることがあり、そこの本尊は「不動明王」で見慣れているため一番好き?な仏像です。

あの憤怒の顔で、「人々を救うためにこれから敢然と戦う」と言う姿、いいですね。

【78】 2014/11/16

岩屋寺不動明王

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【菩薩】

昨日の調べでは「如来」=46で一番多いと書きましたが、

実は「菩薩」の中の「観世音菩薩」は32と「薬師如来」の24よりも数は多いです。

もっとも「かんのんさん」の中には「十一面観世音菩薩」「千手観世音菩薩」

「馬頭観世音菩薩」「聖観世音菩薩」といろいろおられますが・・・。

菩薩や明王は仏になれるが、人の救済などで忙しく敢えて如来になろうとしないそうです。

(ワタクシの性格に似ていますね)

ところが先日、当尾の里で「弥勒如来」さんを発見しました。 「ミロク」といえば「菩薩」、

「弥勒菩薩」として知っていましたが

「ミロク如来」とは・・・? 首を傾げる発見でした。

で、近くの岩船寺の住職さんに尋ねたら

「弥勒ぼさつが56億7千万年後に悟りを開いて如来になった」ということでした。

「菩薩と如来があるのは“弥勒さん”だけです」と。

【77】 2014/11/15

弥勒如来の案内板 弥勒如来立像

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【本尊】

四国八十八 ケ寺のご本尊の状況を調べてみました。

・「如来」=46 ケ寺 ・「菩薩」=41 ケ寺 ・「明王」=4 ケ寺 ・「天部」=1 ケ寺でした。

上の数字を合計すると、「92 ケ寺」になりますが、これは37番岩本寺のご本尊が5体あるからでした。

仏さんに何方が「エライ」と言うことはないそうですが、

「おしゃかさんおしゃかさん」と呼びなれているものですから、

つい釈迦如来が一番多いかなと思っていましたが、

「如来」の中では「薬師如来」(24)「阿弥陀如来」(10)「大日如来」(6)

「釈迦如来」(5)「大通智勝如来」(1)

という順番で薬師如来さんが一番多かったです。

【76】 2014/11/14

「薬師如来」は病を直す法薬を与える医薬の仏として、如来には珍しく現世利益信仰を集めているようです。

やっぱり、あの世での幸福よりもこの世での健康のほうがいいのかな?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【釈迦如来】

仏教の開祖仏陀釈尊の像が釈迦如来で、実存の人物だって・・・。

日本でも仏教伝来とともに信仰を集め造像されました。

釈迦三尊とは、釈迦如来を本尊に、脇侍はその左に普賢菩薩、右に文殊菩薩を配置した形式です。

これは文殊の智と、普賢の慧を意味し、いずれも智慧によって如来を守る役割をもっているそうです。

誕生仏、涅槃仏と言った仏像も釈迦如来にあたります。

【75】 2014/11/12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【如来】

如来・・・悟りを開いた仏さんのことのようです。

その如来さんにも「釈迦如来」「阿弥陀如来」「薬師如来」「大日如来」等々大勢の如来さんが居られます。

どう違うのでしょうか? どなたが一番エライのでしょうか?

阿弥陀も釈迦と同様に、もとはインドの王子で、48の大願を立て修行の末に如来になったとされます。

その大願のなかに「念仏を行う者は必ず極楽浄土へ行ける」と説いて、これが阿弥陀信仰が盛んになった大きな理由だそうです。

仏さんで誰が一番“エライ”と言うことはなさそうです。

それぞれの持分があり、その持分を全うされているのが本分らしいですね。

【74】 2014/11/11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【卒塔婆】

卒塔婆はサンスクリット語の「Stupa」 ストゥーパから転じた言葉だそうです。

仏舎利を安置し、日本の仏教で故人を供養するために墓地で立てられる。

「仏塔の建立は供養の最善行」とされ、今日も塔の建立が続いています。

仏教では宇宙を地・水・火・風・空に識を加えて六大とし、大日如来の法界を示したのが仏塔です。

それを略して木の板で塔の形にしたのが(卒)塔婆です。

【73】 2014/11/10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

【御影(お姿)】

納経帳に朱印を頂いた際、御影(お姿)を頂戴します。

これはそのお寺のご本尊が描かれています。

例えば1番霊山寺なら釈迦如来、2番極楽寺は阿弥陀如来、3番金泉寺も釈迦如来です。

今年(2014年)は遍路開創1200年で通常のお姿にカラーも記念のサービスです。

【72】 2014/11/8

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【結願、大窪寺】

通し歩きで88番大窪寺にたどり着いたときには感激のあまり涙が出ましたね。

そしてたまたま通し歩きで結願された人とお話が出来、二人で振り返って話がつきませんでした。

結願の大窪寺手前には厳しい、「女体山」。

その山を越えねばならないのですが、越えたときは不謹慎かも知れませんが「女体を征服した」と

笑いあいましたよ。

【71】 2014/11/7

女体山 四国霊場 結願所

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【発明】

遍路の途中、雨が降ったら困ります。

遍路を始めた頃、雨が降ってきたら靴の中が濡れないようにレジ袋に靴を履いた足を入れていました。

それが、長距離を歩いていると当然レジ袋が破れてペタペタと見苦しくなりました。

そこで考えたのが ↓ これ。

靴の4箇所とレジ袋の4箇所に両面テープを貼り付け靴の上からくっつけるという方法。

我ながら素晴らしい思いつき!

【70】 2014/11/3

貼り付け前 貼り付け後

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【六地蔵】

地蔵菩薩の像を6体並べて祀った六地蔵像が各所で見られますね。

これは、仏教の六道輪廻の思想(全ての生命は6種の世界に生まれ変わりを繰り返すとする)に基づき、

六道のそれぞれを6種の地蔵が救うとする説から生まれたものだそうで・・・。

六地蔵はその六道輪廻で、地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人道、天道を現すと聞きました。

【69】 2014/11/1

六地蔵

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【五輪の塔】

お寺には必ず五輪の塔がありますね。

五輪の塔は・・・空輪、風輪、火輪、水輪、地輪からなっているそうです。

上から宝珠形の空輪、半月形の風輪、三角形(または笠形、屋根形)の火輪、

円形の水輪、方形の地輪です。

古代インドにおいて宇宙の構成要素・元素と考えられた 五大(空・風・火・水・地)

を象徴するのだとか。

五輪塔が供養塔・墓標として一般的に造立されるようになったのは鎌倉時代以降で、

地輪内部に遺骨等を納めたものが現存するそうです。

【68】 2014/10/30

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【天井絵】

お寺の本堂では時に天井の格子に絵が描かれています。

色彩豊です。

【67】 2014/10/29

第11番 藤井寺の天井絵

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【潜水橋(沈下橋)】

歩き遍路に出て2日目、10番切幡寺から11番藤井寺の間の吉野川に潜水橋がかかっています。

増水時に橋が流れないように川に沈んでしまうように設計された欄干のない橋です。

この橋、幅は約3m しかなくて車が来たら避けるのにとても怖いです。

吉野川流域ではこの橋を潜水橋とか潜り橋と呼びますが、高知の四万十川では沈下橋と呼ぶそうです。

【66】 2014/10/28

吉野川の潜水橋

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【ワラジ】

むかしの歩き遍路は1日10里を歩くのが平均(当たり前)だったと聞きました。

当時の履物はワラジしかありません。

ワタクシも子供の頃は遊びにはワラジを履いていました。

すぐ、踵の後ろが磨り減っていましたね。

お遍路でも昔は何足も交換用に背負って歩いたのでしょうね。

そのワラジ行脚の無事を祈って大ワラジを奉納したのでしょうか。

多くのお寺の門前にビックリするような大きなワラジが飾られています。

【65】 2014/10/27

86番志度寺 山門の大ワラジ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【ヘンロ小屋】

お遍路の道中、所々にヘンロ小屋を見かけます。

疲れたときはゆっくり休ませてもらいますが、誰が作り誰がお世話しているのか気になります。

そんな「お遍路さんのために」と歌さんと言う方が立ち上がり、プロジェクトを作ったそうです。

歌さんは1948年生れ徳島出身の建築設計士、近畿大学の教授です。

四国に89ヶ所のヘンロ小屋を造る目標で頑張っておられます。

歩き遍路にとっては感謝感謝のお休み小屋です。

【64】 2014/10/25

83番一宮寺の手前で

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【下乗石】

この写真は第81番白峰寺の下乗石です。

その昔どんな位の高い身分であってもこの石から門までは馬からおりたことから

「下乗石」と呼ばれています。

左の下乗石は1836年の作、右の摩尼輪塔は1321年の作だそうです。

【63】 2014/10/24

第81番 白峰寺の下乗石

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【三筆】

三筆という言葉がありますが、これは三人の能筆家のこと。

空海・嵯峨天皇・橘逸勢です。

嵯峨天皇の御世、宮城の東・西の三門に嵯峨天皇が、南の三門と応天門に空海が、北の三門に橘逸勢が

それぞれ受け持って額の揮毫を書いてから三筆といわれるようになったとのことです。

なお、橘逸勢は空海とともに遣唐使として唐に渡った人です。

【62】 2014/10/23

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【仏足石】

お寺を廻っていると足跡を象った石が置かれています。

仏足石と言うそうです。

信ずる人は何でも信仰の対象にしますが、これもお釈迦さんの足跡だそうで信仰の対象です。

お遍路にとって足は疲れやすいものです。

拝めばなるほど・・・足が軽くなったように思います。

【61】 2014/10/22

2番極楽寺にて

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【お接待】

お接待は四国の文化です。人々の身についたものでしょうか。

菩提の愛媛県を歩いていると、二人の女の子がスケーターですいーっと行く。

「じょうずやね~」というと「どこまでいくの?足痛くない?」と聞いてくれる。

「足、いたいよ~」と答えると「チョットまってね」といって

家からサロンパスを持ってきてワタクシの足に貼ってくれるではないか!

お姉ちゃんがハムスターを3匹抱えてきて見せてくれる。

「とっとこハム太郎の歌を歌って・・・」とお願いすると、恥ずかしそうに歌ってくれた。

お姉ちゃんが彩香ちゃん、妹が舞ちゃんという。

この二人、「おうちにおいで~」と誘ってくれる。

行きたい気持ちを振り切って別れを告げると

「またきてね~~またきてね~~、やくそくよ」と別れを惜しんでくれる。

とても癒された忘れられない思い出でした。

【60】 2014/10/22

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【屋島寺のタヌキ】

84番札所・屋島寺には箕山大明神があり、そこにはタヌキ夫婦が並んでいますが、

下記のようなお話が残っています。

『その昔、ある狸が矢傷で死にかけたところを平重盛に助けられ、恩義から平家の守護を誓った。

その子孫が屋島の禿狸です。平家の滅亡後、禿狸は第84番札所・屋島寺の守護神となった。

その変化妙技は日本一と称され、四国の狸の総大将の位にまで上り詰めた。

大寒になると300匹の眷族が屋島に集まり、禿狸はかつて自分が見た源義経の八艘飛びや弓流し

といった源平合戦の様子を幻術で見せた。』

という。

【59】 2014/10/21

屋島のおたぬきさん

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【托鉢】

お遍路で歩いていると民家の前に立ってお経を唱えているお遍路さんを見かけることがあります。

これも修行の一つだそうです。

いくら修行と言われてもこれだけはちょっと勇気が要りますよね。

ワタクシが幼い頃家(滋賀県)の前にお坊さんが立って

お経を唱えている姿があったことを覚えています。

いまどき、そんな光景はめったに見られません。

【58】 2014/10/19

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【サシミのつま】

お遍路で徳島に泊まったときのことです。

夕食のおかずにサシミが出たのですが、その “つま” が変っていました。

聞けば「ハスです」と、「このあたりではサシミにはハスを付ける事になっています」と。

所変れば品変る・・・ですね。

【57】 2014/10/17

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【鶴林寺】

阿波の国には12番焼山寺に次ぐ“へんろころがし”で有名な20番鶴林寺があります。

歩き始めて3日目頃に厳しい焼山寺を打って自信を持ち、6日目頃にこの鶴林寺に向かうわけですが、

そろそろ遍路の体調も順調に進む頃です。

このお寺の阿吽像はちょっと変っていて、寺の名前に因み“お鶴さん”です。

【56】 2014/10/16

鶴林寺 鶴の吽像

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【五筆和尚】

31才のとき中国にわたった空海は皇帝より詩を書くよう命じられ、

両手に筆を両足に筆をさらに口に筆を咥え書を書いたといいます。

そのことに感心した皇帝は「五筆和尚」という称号を授けたそうです。

三筆という言葉があるそうですが、これは空海・嵯峨天皇・橘逸勢のことだとか。

空海は嵯峨天皇と随分親しかったそうですね。

【55】 2014/10/15

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【阿吽】

お寺にお参りすると先ず山門がありますね。

ここから一歩中に踏み入れるときちょっとした緊張感が走ります。

その山門の両側に右の仁王さんは大きく口を開いて、

左の仁王さんは口をぐっと閉じてにらみを聞かせています。

口を開いているのは“阿像”。 最初に出す音“あ”です。

また口を閉じているのは“吽像”。 最後の音“ん”です。

それぞれ宇宙の始まりと終わりを現しているそうです。

人生の生れたときから最後までを現すとも言います。

この阿吽像はお宮さんの狛犬とか沖縄のシーサーなども同じ考えでしょうね。

【54】 2014/10/14

第37番 岩本寺 阿吽像

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【三教指帰】

空海の作家としての作品に「三教指帰」があるそうです。24才の時の作品とのこと。

出家を反対する親族に対する出家宣言の書とのこと。

登場人物は5人だそうですが、儒教を支持する亀毛先生と、道教を支持する虚亡隠士を、

仏教を支持する仮名乞児が儒・道・仏の三教の内、

仏教が最善だと論破しそのことを通じ仮名乞児(すなわち空海)が出家宣言している らしい。

万能空海、作家としても秀才らしいです。

【53】 2014/10/13

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【秀才信仰】

人が亡くなるとその人を偉人化する傾向がありますね。

亡くなれば「あの人は偉かった」と誰しも言います。

ワタクシでも死んだら偉人にはれませんが、さほど悪口は言われないでしょうね。

偉人は神・仏にされる?なります?

ここの主役、空海は弘法大師になりました。

古くは役小角は神変大菩薩、菅原道真は天神さん、豊臣秀吉は豊国大明神、徳川家康は東照大権現

と言った如くに・・・

【52】 2014/10/12

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【小豆島】

お義母さんの時代、岡山地方では嫁入り前に「島四国」を廻る仕来たりだとか以前お聞きしましたね。

小豆島の八十八ヵ所のことを「島四国」と言いますが、ここを廻って初めて一人前の女性だとか。

ワタクシは女性ではありませんが2度も歩きましたよ、全部“通し”で。

一度は単独で、一度は友と3人で。⇒ http://mannpomann.s1001.xrea.com/simasikoku.htm

【51】 2014/10/10

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【徳島・大日寺、韓国出身の女性住職】

最近へイトスピーチと言う言葉が問題になっていますが、徳島の第13番札所大日寺の住職さんは

元韓国人金昴先(キム ミョウソン)さんです。

2005年に韓国文化財庁から人間国宝の次期後継者に指名された伝統舞踊の第一人者。

県内公演の際、徳島市内の大日寺で宿泊したことが縁で、1996年に大栗さんと結婚した。

2007年夫の住職が死去後、あとを継いだ。

結婚当初は「韓国人」ということで随分悩まれたことでしょう。

お寺の隣には韓国重要無形文化財伝授道場があります。

【50】 2014/10/9

韓国重要無形文化財伝授道場

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

昨日(10月7日)はノーベルのビッグニュースが飛び込みましたね。

赤崎勇・天野浩・中村修二の3氏。 青色LEDの開発だって。

もう、既にいろんな場面で使われていますね。

【四国の道場】

お四国では四つの国はそれぞれ「・・・道場」と言われています。

|

・徳島(阿波の国)は「発心道場」、ここからスタートですから発心よね。 お寺は23カ寺あります。 ・高知(土佐の国)は「修行道場」、まさに修行です。 距離は一番長いのにお寺は16カ寺と少ないです。 ・愛媛(伊予の国)は「菩提道場」、ここで煩悩を滅して悟りの世界へ向かいます。 26カ寺あります。 ・香川(讃岐の国)は「涅槃道場」、あらゆる煩悩が消滅し,苦しみを離れた安らぎの境地。ついに究極の理想の境地です。 お寺は23カ寺です。 |

【49】 2014/10/8

第1番 霊仙寺 発心門

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【讃岐の山】

讃岐の国に入ると周囲はお椀を伏せたような山々が連なっています。

空海はこんな山々の姿を見ながら育ったのでしょうか。

結願寺・大窪寺の手前の女体山は標高 774m です。

空海の生れ年は西暦 774年です。(関係ないかな)

【48】 2014/10/7

お椀型の山々

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回はまた大型台風18号が日本に襲い掛かってきたようですね。

それでもオッ家内は箱根に旅行に行くようです。

【入定とは】

「空海は死んだ。しかし死んだのではなく入定(にゅうじょう)したのだ

という事実もしくは思想が、高野山にはある。」と

作家司馬遼太郎が「空海の風景」に書いています。

仏教で人間がこの肉身のままで究極の悟りを開き、仏になることを即身成仏と言う。

この思想は、主に真言密教の教義であり、真言宗において説かれる。

空海の『即身成仏義』により確立される。

で、835年空海は予言どおり「入定」に入りました。

弟子たちは入定した空海を現在の奥の院の「御廟」の地下にある石室に移して

生前と同じようにおつかえしたそうです。

【47】 2014/10/6

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【善根宿】

77番札所道隆寺のすぐそばに 善根宿「うたんぐら」 http://www.utangura.com/ があります。

ここは善根宿でご夫婦が二人でやっている。すばらしいお宿でした。

「うたんぐら」は夕食なし、のため近所のスーパー「まるなか」へ

自転車をお借りして食事の買出しです。

その夜の利用客は我々だけでしたが、多いときには10人以上泊まるとか。

四国一!サイコウのお宿です。

一泊料金は「最近やむなく1000円にさせてもらった」とのこと。 まさに善根です。

【46】 2014/10/5

善根宿「うたんぐら」ご夫妻

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【悟りを開くとは・・・】

「悟り」とは・・・調べたところ「煩悩を断じた境地が悟りである」とありました。

では、「煩悩」とは・・・「衆生の心身を煩わし悩ませる一切の妄念・欲望」とありました。

さらに、「欲望」とは・・・仏教では欲そのものは人間に本能的に具わっているものとして、

諸悪の根源とは捉えないが、無欲を善として推奨し、

修行や諸活動を通じて無欲に近づくことを求めており、自制ではなく欲からの解放を求めている。

要するに、「悟りを開く」とは無欲を善とし、修行を通じて無欲になること、ということのようです。

空海はこの修行の究極として、高野山に入定したのでしょうか。

【45】 2014/10/4

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【仏教とは】

「仏教は、仏となること、すなわち成仏を最終目標とし、修行を重ね、

さまざまな事象に関する悟りを開くことによって、

仏への道を歩み続けて行く求道の宗教だ」といいます。

精神の高揚を求めて荒行をする宗派もあるが、荒行は悟りを開く為の方法として、

それぞれの宗派で考え出された修行法の一種で、

必ずしも必要な行というわけではなく、

「それをやったからと言って必ず悟りを開けるというものでもない」といいます。

「悟りを開く」とか「仏になる」とは・・・?

未熟です。まだまだよく分かりません。

【44】 2014/10/3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【高野山】

高野山にお参りすると奥の院までの参道杉木立の両側には戦国時代からの

有名武家のお墓が並んでいます。

豊臣家・徳川家・安芸浅野家・赤穂四十七士・加賀前田家・明智光秀・石田光成・

伊達政宗・上杉謙信・武田信玄等々

敵も味方もごっちゃです。

現代の映画俳優までもゴッチャです。

【43】 2014/10/2

俳優 鶴田浩二のお墓(高野山)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先日(9月27日)の御嶽山の噴火で犠牲者が大勢出たようですが、

まだまだ噴火が続いており救出できない状態だそうですね。

【正装】

お寺にお参りするときの正装は白衣に輪袈裟。(簡略するときは最低、輪袈裟を・・・)

ご本尊と弘法大師にご挨拶ですから正装は当たり前です。

汚してはなりません。

時にその正装のままでトイレに行ってお寺さんに諭されたことがありました。

気をつけねばなりません。

【42】 2014/10/1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

27日の木曽の御嶽山の猛噴火にはビックリしましたね。

【厄除け】

薬王寺の門前に着くと本堂まで女厄坂・男厄坂の石段を登ります。

厄年=数え年で、男の厄年は25歳・42歳・61歳、女の厄年は19歳・33歳・37歳が一般的だそうです。

特に男の42歳と女の33歳の厄年は四二(死に)三三(さんざん)といって「大厄(たいやく)」で、

その前後の年を前厄・後厄として3年間です。

【41】 2014/9/29

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【厄除け】

23番薬王寺は徳島の最後の札所です。

このお寺は厄除けで有名で、参道の石段には端のほうは足の踏み場もないくらいに

一円玉がいっぱい置かれています。

みんなが一つずつ置きながら登ります。

石段を上りきったところに厄除けの鐘があり、これを突くと厄が落ちるといいます。

【40】 2014/9/27

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【国分寺】

お四国には国分寺というお寺が四箇所あります。

阿波の国には15番、土佐の国には29番、伊予の国には59番、そして讃岐の国には80番国分寺です。

その昔、聖武天皇は仏教の猛烈な信者で国の安泰を願って

全国に国分僧寺と国分尼寺を建てさせたそうです。

東大寺はその国分僧寺の総元締めの「総国分寺」、法華寺は「総国分尼寺」とされたそうです。

【39】 2014/9/26

15番国分寺

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【十夜ケ橋】

43番明石寺から44番大宝寺の間、国道56号線に面して十夜ケ橋があります。

昔、弘法大師が行脚のおり、この辺りにさしかかった時、日が暮れてしまい、

泊まるところもなく空腹のまま小川に架けた土橋の下で野宿をされました。

その折に、一夜限りとはいえ夜明けまでの時間が十夜の長さに感じられ

「行きなやむ 浮世の人を渡さずば 一夜も十夜の橋と思ほゆ」

と詠ったことから十夜ヶ橋と名がついたといわれています。

「橋では杖を突かない」となったいわれのところです。

この橋の下では野宿が出来るようにお布団まで貸してくれます。

【38】 2014/9/25

十夜ケ橋

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【下司の銭勘定】

年間15万人がお遍路するということは一つのお寺に15万人が朱印をするということ。

300円×15万=4500万円が朱印代。

大きな収入源ですね。

これは無税なのですね?

【37】 2014/9/24

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【置き引き】

掛け軸なり、納経帳なり置引きにあう事があるそうです。

掛け軸は床の間に飾ったり、納経帳は代参したと言うことで縁故の人に差し上げたりしますが、

その朱印帖や掛け軸を売買する人もいるようで、掛け軸なぞよく盗まれるそうです。

それも結願の大窪寺に近づいてくるとそれだけ朱印が多く集っており、

印が多いほど高値で売買できるから注意しないといけないそうです。

こんなことも商売(?)になっているんですね。

【36】 2014/9/23

掛け軸

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【お宿】

お遍路に出ると最大の関心事は「今日のお宿は何処にしようか?」です。

幸いなことにお金さえあれば心配はありません。

宿坊あり、民宿あり、旅館あり、ホテルありです。

朝スタートして午前中の調子から午後の歩ける距離を判断して、その付近のお宿を探し予約を入れます。

あまり遅くに電話をすると夕食の準備にお宿さんが困ります。

大体午前中の予約なら大丈夫です。

お宿の料金はおおよそ一泊二食で7000円前後でしょうか。

【35】 2014/9/20

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【女人禁制】

昔(明治5年まで)高野山は「女人禁制」だったそうです。

何故女人禁制かはいろんな説があるようです。

ひとつは「女性は汚らわしい」と言う説。

月に一度は血を見なければならないということ。

もうひとつは逆に「女性を守らねばならない」という説。

役行者が大峰山で修行していると母親が訪ねてきた。

行者は山は危険なので麓で母親を追い返したということから。

ここから先は女性はダメですよというところに、女人結界門とか女人堂がありますね。

【34】 2014/9/19

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【高野山】

四国八十八ヶ所を結願すると高野山へそのご報告に参ります。

結願の度また山登りのため何度も歩いて登っています。

南海高野線で極楽橋駅まで行き不動坂から登ります。

およそ1時間半で到着します。

極楽橋からケーブルもあり、ほか大半の方はマイカー・観光バスで参拝されます。

【33】 2014/9/17

高野山奥の院

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【道しるべ】

お遍路道には所々に道しるべがあります。

山に入ると木札がぶら下がっていて、教訓・励まし言葉が書かれています。

「恩 与えた恩は水に書け 受けた恩は岩に刻め」

「まだまだじゃ 岩屋の坂と人生は」

お陰で山道は殆ど迷いませんが、逆に市街地では枝分かれ道が多いためよく間違えます。

朝早いと車ばかり走っていて、人の姿が見えないと聞くに聞けない不安が募ります。

【32】 2014/9/16

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【歩き遍路】

2014/9/11 の朝日新聞夕刊に「遍路10回 感謝の歩み」として

大和郡山市の山下 正樹さん(70)の記事がありました。

山下さんは定年前に会社を辞めて以来10回廻ったそうです。

通し歩きは6回だそうです。スゴイですね。エライですね。

山下さんの話によると

結願するお遍路さんは年間 15万人からいるそうです。

そのほとんどはバスやマイカーで“歩き”は5千人程度だそうです。

それも“通し歩き”だとどれくらいの人数でしょうね。

【31】 2014/9/15

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【数珠】のお話です。

人間には百八の煩悩があるといわれています。

数珠の玉一つずつが百八の煩悩を司る仏様でなので、

人間のあらゆる煩悩を念珠が引き受けてくれるそうです。

そのため、古来より厄除け、お守りとしての役割もしています。

一説によると、発祥の地はインドで、

お釈迦様が始めて使用したといわれています。

日本で一般に普及したのは、鎌倉時代からとか聞きました。

【30】 2014/9/14

----------------------------------------------------------------------------------------------------

【仏さんは】

この文字は「弥勒菩薩」を表していると聞きましたが、

仏様には「如来」(釈迦如来とか)、「菩薩」(弥勒菩薩とか)、

「明王」(不動明王とか)、「天部」(弁財天とか)、

その他あまた・・・草・木・山・岩なんにでも仏さんはいるそうです。

で、「如来」は悟りを開いた仏さん、「菩薩」は修行中の仏さん、

「明王」は如来が姿を変えて人々を救う仏さんだそうで。

菅笠の頭にこの文字があるのは「修行中ですよ」と言っているんですね。

まさに【遍路=修行】です。

【26】2014/9/11 での「あ」で「発心」ではないようですね。

自分が納得出来るように解釈すればそれでいいんでしょうが・・・

【29】 2014/9/13

-------------------------------------------------------------------------------------------------

【種字】

菅笠に書かれているこの字は「ユ」と読むそうで、

仏の「弥勒菩薩」を表す「真言」だそうです。

この文字は弥勒菩薩を意味し、種字(シュジ)と言うそうです。

その真言は「オンマイタレイヤソワカ」で、空海が開いた真言宗ではその名のとおり真言をとても大切にしているそうです。

「真言」はまあ、呪文のようなもので古代インドで神々に祈るときに使う神聖な言葉だったとか。

【28】 2014/9/12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【ジョン万次郎】

金剛福寺のある足摺岬にジョン万次郎の銅像が建てられています。

ジョン万次郎は、土佐の西端幡多郡中浜の貧しい漁師の二男として天保年間(1827年)に生まれている。

万次郎は14才で宇佐から漁に出て鳥島あたりで遭難する。

鳥島で約5ヶ月生活したことになるが、アホウドリを捕まえて命をつなぐ。

鳥島から万次郎を含む5人はハワイのオワフ島に連れられて来、最年少の彼だけが捕鯨船員として船に乗る。

後にマサチューセッツ州の学校に入学、日本を離れて10年、帰国を決意し琉球に上陸するが、

ペリーが浦賀に来て開国を迫る、まさに万次郎にとって最高の舞台だった。

後に板垣退助、福沢諭吉らとサンフランシスコに咸臨丸で渡るが、その時万次郎が薦めた本がウェブスター辞典、これが「学問のススメ」の基礎になったと言われているそうです。

【27】 2014/9/10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

【梵字】

菅笠に、お杖に、朱印帳に、あらゆるところに梵字が書かれています。

あるお寺で菅笠の正面の梵字を指差して「この梵字はどんな意味があるのですか?」

と尋ねたら「サンスクリットですが詳しいことは知りません。私は勤め人をしていますので・・・」と。

別のお寺で同じ質問をしたら「私は勉強不足で知りません、別のお寺で聞いてみてください」と。

お寺で朱印帳にはんこを押している以上門前の小僧・・・じゃないけれど、それくらい関連知識として知っていてほしいと思いました。

別のお遍路さんに聞いたところでは、「あ」と言う字で「発心」を意味すると教えてくれましたが、正解かどうかは・・・。

【26】 2014/9/11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

【修行道場】

高知県は四国で一番大きな県なのにお寺の数は16ケ寺で一番少ないです。

その高知の修行道場で37番岩本寺から38番金剛福寺の間はおよそ100Kmの距離があります。

100Kmの海岸線をもくもくと3日間歩きとおし、これはまさに修行です苦行です。

先日、一人で車へんろに行って来ました。

そのとき、この岩本寺から金剛福寺の間を走りましたが「あっ」という間に着きました。

なんだか変な気持ちです。 やはりお遍路は“あるき”でないと感激性がありませんね。

【25】 2014/9/9

--------------------------------------------------------------------------------------------------

【真魚】

弘法大師空海は幼名を真魚といいました。

生まれたのは西暦774年。「鳴くよウグイス平安京」と覚えた平安京の794年より20年前のことのようです。

生まれたところは讃岐の国多度郡で今の香川県善通寺市とのこと。

【24】 2014/9/8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【ロウソク・線香】

お寺にお参りすると線香やローソクを供えますね。

ローソクを供えるときには遠慮がちに下の段に供える人がいますが、これは×。

上の段から供えること。上が一杯だったら次の段に・・・。

これは下にろうそくがあると、上に供えねばなりませんね。下が燃えていると火傷の元になるからです。

線香も同じ考え・・・。まず、真ん中に供える。 外回りが一杯だと後の人が真ん中に挿しにくいからです。

そして両方とも火をつけるときは必ず自分のライター等でつけること。

既につけてあるローソクの火を拝借するのは×。

「他人の業を引きつぐから・・・」だそうです。

【23】 2014/9/4

---------------------------------------------------------------------------------------------------

【悟り】

菅笠には

「迷故三界城」「悟故十方空」「本来無東西」

「何処有南北」の四句が書かれています。

訳せば、

「迷ってしまうからあなたの心は壁に包まれたままなのである」

「悟ることができれば全ての方角が空になるのである」

「そもそも東も西も無いではないか」「南や北など何処にあると言うのか」となるそうです。

「三界」は輪廻の世界を現し、悟りを得なければ逃れられないのがこの三界。

苦労が絶えない心という意で使われることもあります。

又、「十方」は全ての空間を表し、すべてが集まり、すべてが発する場所ともされます。

あんまりよく分かりませんが、我が人生迷い迷い送るのでしょうか。

遍路の暁にはそれこそ「悟り」が待っているのでしょうか?

【22】 2014/9/3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

【右入左退】

田尾さんという先達さんに聞いた話。

「右入左退」と言う言葉があります。

聖域に入るとき「右足から入り」出るときは「左足から出る」のがルールだそうです。

この言葉を知っている人は少ないでしょうね。

また仁王門に仁王さんが居られたらやはり入るときに右の仁王さんにご挨拶、

そして出るときに左の仁王さんにご挨拶、だそうです。

左の仁王さんにご挨拶を済ませて、自分の左の肩のチリを払います。

これは参拝者の“業”を払うんだそうです。

【21】 2014/9/2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【雲辺寺】

第66番札所に「雲辺寺」があります。

このお寺全札所中一番高いところにあり、ご詠歌にも「はるばると雲のほとりの寺に来て月日を今はふもとにぞ見る」と詠われるように、雲の上に来たなあと実感します。

また、このお寺の五百羅漢は見ものです。

なお、このお寺の所在地は徳島県にありますが、お遍路では涅槃の道場讃岐になっています。

【20】2014/8/31

------------------------------------------------------------------------------------------------

【先達】

今日は「先達」についてのお話です。

お寺でお参りしているとバスでお遍路をしている団体によく出くわします。

そんな団体には必ず先達さんがお経などリードし、参拝の常識など教えています。

その先達さんもまちまちで、遍路について詳しい人、空海について詳しい人、一つ一つのお寺の歴史・由緒に詳しい人、

お経の意味を教えてくれる人、ちょっとしたマナーを教えてくれる人等々です。

なんにも知らなくて只4回巡拝しましたというだけの先達さんもいます。

(回数だけならワタクシも資格ありです)

先達→権中先達→中先達→権大先達→大先達とランクがあるようです。

【19】 2014/8/31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

【戻り鐘】

お寺に参拝する際先ず鐘楼で鐘を突きます。

(今は多くの参拝客がみんな突くと近所迷惑なので突かさないお寺が多いようですが)

この鐘を突くことによってご本尊、お大師さんにただ今からお参りさせて頂きますとのお知らせだそうです。

お参りを済ませて帰りに突く人があるようですが、これは「戻り鐘」といってよくないそうです。

折角お参りした願い事が「戻り」でなくなってしまうのだ、と聞きました。

【18】 2014/8/30

-------------------------------------------------------------------------------------------

こんにちわ。 夕べは寒いくらいに涼しかったですね。

【朱印帖】

お遍路のたびにお寺で納経し朱印をいただきますが、

2度目以後は朱印帖に印を重ねて押して頂くようです。

ある方の朱印帖を見せてもらったところ、その帳面は白いところはなく真っ赤かで朱のため

帳面がばんばんに膨れ上がっていました。

何度も何度もお参りした証であり、あちらの世に行くとき閻魔様に見てもらうのですが

荷物がかさばらない様に

一冊で重ね印にしてもらっているようです。

【17】 2014/8/29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

良く雨が降りますね。広島は88人の犠牲者、大惨事でしたね。

【藤井寺】

四国88ヶ所のお寺の名前は55番南光坊、68番神恵院以外は全て○○寺というように「寺」が付いています。

そしてその読み方は「・・・じ」と読みます。

例えば1番霊山寺は「りょうぜんじ」、88番大窪寺は「おおくぼじ」です。

ところが一つだけ11番藤井寺は「ふじいでら」です。

【16】 2014/8/28

----------------------------------------------------------------------------------------

【何故遍路】

人は何故お遍路に行くのでしょう。

動機は人それぞれですね。

信心・信仰のないワタクシは単にウオーキングが大きな目的でしたが・・・。

歩き遍路をしていると同じ方向に向かう者は、抜きつ抜かれつしながらいつか心を許しいろんなお話をしあいます。

すると聞いてもいないのに話されるのは

ある若い女性は

「本当は今日が私の結婚式だったのです・・・、でも彼が浮気したので別れてこのお遍路に来ました。心の整理です・・・」とか

ある若い男性は

「大学は卒業したのですが、自分の進むべき方向が分からず自分を見直すためお遍路に来ました・・・」とか

「長年連れ添った妻が亡くなり海が見たいといっていたので足摺の岬から散骨してやろうと思っています・・・」

という老男性とか

いろんな動機を持ってきておられます。

足摺岬

【15】 2014/8/27

-----------------------------------------------------------------------------------------------

【捨身】

善通寺市にある73番出釈迦寺にはこんなお話があります。

7歳の真魚(空海の幼名)がこのお寺の山(我拝師山・別名捨身ガ嶽))に登り、「仏門に入って多くの人を救いたい。この願いが叶うなら釈迦如来よ現れたまえ。

もし願いが叶えられないならば一命を捨てて、この身を仏に供養する」と

頂上から谷底へ身を投げました。

すると釈迦如来と天女が現れ、空中で真魚を抱きとめたそうです。

感激した真魚は、後に釈迦如来を刻んで本尊として寺を建立し、これを出釈迦寺としました。 とさ。

【14】 2014/8/26

--------------------------------------------------------------------------------------

【納め札】

「納め札」には色があります。

お遍路八十八ヵ所を一巡し、二巡し・・・と四巡するまでは白いお札。

それが5回目~7回目は緑色のお札になります。

8回目~24回目は赤色、25回目~49回目は銀色、50回目~99回目は金色、そして100回目以降は錦のお札になるそうです。

ワタクシも今5巡目ですので緑色にさせてもらっていますが、

そのときはなにか昇格したような気分になって嬉しくて更に励みたくなったようです。

お四国もこんなことで“客離れ”を防いでいるのかな?(笑)

【13】 2014/8/25

------------------------------------------------------------------------------

【写経】

お寺で或いは自宅で「写経」をすることがありますが、そもそもは印刷技術の無かった時代、

経典を書き写し学僧たちの研究資料に使ったり、

世間に仏法を広めることに使ったそうです。

現代では写経はある意味、精神統一のためとか功徳を積むとかを目的にしているのですが。

お寺に納めた写経は最終的には経塚に納められます。

お寺に参拝したとき、この写経を納めるのです。

だから、「納め札」はこの写経を納めますという行為なのですね。

そして押印して頂く朱印はその受取証なんだって。

【12】 2014/8/24

--------------------------------------------------------------------------------------

【衛門三郎】

菩提の道場伊予の国の51番札所に「石手寺」があります。

昔この地に衛門三郎という強欲な長者がいたそうな。

あるときこの地を托鉢しながらおへんろさんが来たそうな。

この長者は強欲のあまりお布施をしないばかりかその鉢まで取り上げ割ってしまいました。

その鉢は8つに割れ飛び散りました。

その次の日から衛門三郎に不幸が襲い掛かってきます。8人いた自分の子供が毎日一人づつ死んでいったのです。

三郎はこのときやっと「これはあのお坊さんにひどい仕打ちをしたのが罰が当たったのだ」と気がつきました。

悔い改めた三郎はあのお坊さんに謝ろうとおへんろになってお坊さんを追いかけました。

が、何度お四国を廻ってもあのお坊さんに会えませんでした。

そうだ逆回りすればきっと会えるはずだと逆回りしましたが、12番の焼山寺でもう死期が近づいていました。

そこへついにあのお坊さんがやってきました。

お坊さんは「三郎よ、お前の罪は全て許された。安心して極楽へ行くがよい」と言って「衛門三郎再来」と書いた石を握らせてくれました。

このお坊さんこそ弘法大師様だったのです。

それからしばらく経って衛門家に男の子が生れました。

その子は左手を握ったまま開きませんのでお寺でご祈祷してもらい開かせるとあの「衛門三郎再来」と書かれた石がありました。

それ以来このお寺を「石手寺」と呼ぶようになりました。

【11】2014/8/23

--------------------------------------------------------------------------------------

【打つ】

お寺にお参りすることを「打つ」といいます。

紙の貴重だった昔は納め札は紙ではなくかまぼこ板のような木の板だったそうです。

その木の板に願い事や自分の名前を書いて、お寺の柱や天井に打ちつけたのです。

そのことから「今日は○○番から△△番を打ってきた」と言うようになったのだそうです。

今は貼り付けることはお寺さんは禁じておられます。

【10】 2014/8/20

--------------------------------------------------------------------------

こんにちわ。 夕べは寒いくらいに涼しかったですね。

スズムシが鳴き始めましたよ。

【遍路ころがし】

四国遍路には苦しい道がたくさんあります。山あり、トンネルあり、コンクリ道ありです。

その中でも「へんろころがし」は厳しい山です。

阿波の国には“一に焼山・二にお鶴・三に太龍”という厳しい山岳修行の山寺があります。

名前の通り、お遍路さんも転がるほどの急坂・怖い山道です。

ワタクシは転がったわけではありませんが、殆どお寺まで来ているのにどこで間違えたか下の方まで降りてしまい、

また登りなおした苦い経験があります。

これはシンドかったですね。

(12番焼山寺、20番鶴林寺、21番太龍寺)

【9】 2014/8/19

-------------------------------------------------------------------------------------

こんにちわ。 昨日は全国的に大荒れの天気でしたね。

【お接待】

遍路をしているといろんな「お接待」に出会います。

お茶・ヤクルト・ジュース・あめ玉・ミカン等々。 ミカンなぞあんまりたくさん頂戴するので重くて重くて・・・

これらはみなお遍路さんをお大師さんと見てお大師さんにお接待してくれているようです。

あるところではワタクシを見ておばさんが両手を合わせて拝んでくれる。

まさにワタクシが彼女にとっての「お大師さん」。

また、現金のお接待は「お賽銭にして下さいね」と言って渡されます。

そのときは「わたしの分もお参りしておいてくださいね」という意味も込められているそうです。

だからそんなときには相手のお名前を聞いて、参拝の時にはそのお名前を告げてお経をあげます。

【8】 2014/8/18

------------------------------------------------------------------------------

14~15日は重ちゃん朋ちゃんが帰って来てくれました。二人とも仲良しでしたよ。

【お接待】

今日は「お接待」のお話です。

お遍路していると時々お接待に出会います。 このお接待は四国独特の文化でしょうね。

2回目のお四国で17番から18番へ歩いていると、向こうのほうで

90度腰の曲がったおばあさんがヤクルトおばさんと小銭入れをかき回し何か話しておられました。

その姿を横目にして通り過ぎるとヤクルトおばさんが「あーっ、行ってしまったー」と言いました。

きっとワタクシにヤクルトをお接待をしようとしていたのです。

そんなこととはツユ知らないワタクシは通り過ぎて行ったのです。

ワタクシの姿はドンドン近づいてくるは、財布からは小銭はなかなか出てこないは、接待しようと焦るは・・・

おばあさんのその気持ち、後で考えたら涙が出てとまとまりませんでした。

【7】 2014/8/16

-------------------------------------------------------------------------------------------

【満濃池】

全国に広がる弘法大師伝説の中で空海は、あちこちで泉を掘ったとか、雨を降らせたとか「水を与えてくれる神」のように崇められていますが、

歴史上事実として空海が改修した溜池がこの満濃池。この池のことだけは事実のようです。

空海のふるさと讃岐は日本有数の溜池(ためいけ)の地帯です。

瀬戸内は温暖ですが雨が少なく、農業を主体とする地域には溜池を多く作る必要があり、そんな讃岐にある日本最大の溜池が「満濃池」です。

このダムの特徴は黒部ダムの特徴と同じく「アーチ型」を取り入れていることだそうです。

黒部ダムのお手本になっているみたい。

空海は恐ろしいほどの天才ですね。 まさに万能(まんのう??)

【6】2014/10/11

----------------------------------------------------------------------------

【井戸寺】

徳島「発心道場」に17番札所井戸寺があります。

このお寺はお遍路途上のお大師さんがこの地の住民から水不足を訴えられたので、お大師さんが地面を杖で突くとそこから清水がコンコンと湧き出たというので「井戸寺」と言う名前になったそうです。

また、この井戸を覗いて自分の顔が映って見えたら寿命が3年延びるといわれています。

【5】 2014/8/15

-------------------------------------------------------------------------------------------

今日もまた「お杖のお話」です。

お四国を徳島の「発心道場」、高知の「修行道場」、愛媛の「菩提道場」、香川の「涅槃道場」と毎日毎日歩くこと37日、約1500Km、長さ127Cmの杖が結願の大窪寺に着いた頃には100Cmになってしまっていました。

お大師さんがお遍路を歩いていると、喉が渇いてきました。「水が飲みたいなあ」と思いましたが、 そんな水飲み場は見当たりません。

すると向こうのほうにかわいい娘さんがいたので、「お嬢さん、この辺に水を飲めるところはありませんか?」

と尋ねると「どうぞ、どうぞ」と自分の持っている水筒からお水を分けてくれました。

そして「このあたりには水の出るところはなかなか無くてみんな困っているのです」と言いました。

お大師さんはこの心優しい娘さんに「では、ここを掘りなさいね」と

自分の杖で地面をトントンと突きました。

するとそこから水がドンドン湧き出てきました。

こんなお話は全国いたるところにありますね。

←生駒のとなり四条畷にも同じ言い伝えの井戸があります。

【4】 2014/8/14

-------------------------------------------------------------------------------

【お杖】

お寺を参拝して時にお杖を忘れることがあります。

すぐ気が付けばいいのですがしばらく歩いてからだと戻るのが大変です。

自分が忘れたからと言って、忘れ物の杖を「拝借」するのは良くないそうです。

前の持ち主の“業”を引き継ぐから、だといいます。

【3】 2014/9/22

-----------------------------------------------------------------------------------------

【同行二人】

お遍路さんの三点セット、「笠」「杖」「札入れ」のそれぞれには「同行二人」と書かれています。「どうぎょうににん」と読みます。

お遍路はあくまで「修行」であり、「行」なのです。

その修行は苦しいものですが、そこには常にお大師さんが一緒に見守って下さるとのことです。

だから、「杖」はお大師さんそのものなのです。

一日の行を終えてお宿に着いたら、杖の先はきれいに拭いて床の間に飾ります。

【2】 2014/8/17

--------------------------------------------------------------------------------

今日は「杖のお話」です。

お遍路で橋の上では杖は突きません。杖を突くとコンコンと音がするからです。

昔、お大師さんが四国遍路の最中、疲れ果ててねぐらを探していました。見ると向こうに小さな橋がありました。

「今宵はここで休むことにしよう」とその橋の下で一夜を過ごしました。

しかし、その夜は寒くて寒くて寂しくて寂しくて一夜が十夜に感じられました。

そのためこの橋を「十夜ケ橋」と呼ぶようになりました。

この橋は今でも愛媛県の大洲市にあります。

このことから四国のお遍路では橋の上ではお大師さんがゆっくりお休みになれるよう、

「杖は突かない」というようなしきたりになりました。

【1】 2014/8/13 神戸の義母さんへ(2016/1 100才の予定の寝たきりバアさん)

--------------------------------------------